AI技術は企業にとって大きなチャンスであると同時に、見えにくいリスクの種も内包しています。「いつどう使うか」だけでなく、どのように管理・監視するか、つまりガバナンスを整えることが、今後の成長を左右する重要な分岐点だと感じています。弊社でも先日、AIに関するガバナンス規定を制定しましたので、その経験も交えて書こうと思います。

背景

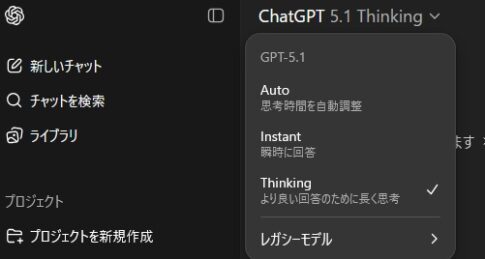

弊社のお知らせにも書いたのですが、近年、AIは技術革新によって、急速に社会に浸透してきました。無数のAIサービスが台頭し、手軽に情報が収集・加工できて、業務効率化や生産性において重要な役割を担うようになってきています。

AIを導入し始める企業は増えていますが、「ガバナンス=管理・監視・説明責任」の準備が追いついていないのではないでしょうか。たとえば、どこでAIが使われているか把握していないとか責任が明確でないなどがあるのではないかという点です。

もちろん導入したら完成ではなく、使いながら管理体制を作っていくフェーズに企業が差し掛かっていると感じています。

ガバナンスを整えることがなぜ必要なの?

技術・システム面

- AIを導入すると、「誰が」「どこで」「何をもとに判断したか」がブラックボックス化しがちではありませんか?ガバナンスを整えていないと、誤った判断・偏ったアウトプット・セキュリティ・プライバシーの問題が見えなくなります。

- 特に「技術的スキル」「データ基盤」「監視体制」が脆弱な場合は、ガバナンス整備の遅れがリスクを増幅させてしまうこともあります。

- また今後は、法律・規制のフレームワークが強まる可能性もあり、使う事実が将来リスクになる可能性があります。

業務・組織面

- 導入したAIが勝手に動くわけではなく、組織の役割・責任が明確でなければ運用が崩れます。たとえば、判断ミスを誰が検証するか、モデル修正を誰が決めるか、などが曖昧だと、従業員の不安・顧客の信頼低下を招く可能性があります。

- 社員教育・啓発がないと、「これAIがやってるから自分は関わらなくて大丈夫」という誤った安心につながることもあります。

- 導入コストだけでなく、もし誤動作・偏り・クレームが出たら・・の対策コストも見ておく必要があるのかもしれません。

信頼面

- 顧客・取引先・社会から「この会社はAIをちゃんと管理しているのか?」という信頼尺度が増えてきています。ガバナンスを整えることは、信頼を資産に変える動きとも言えます。

- 逆に、AI活用による成功だけを追って、ガバナンス軽視でトラブルになると、会社のダメージになる可能性があります。

- 将来を見据えれば、ガバナンス体制が整っている企業ほどスケーラブルで、次の技術変化にも柔軟に対応できるというメリットがあるのではないかと思います。

具体的なステップ

ここでは、私自身がIT/Web事業を運営してきた経験を交えつつ、これをやってみようという具体的なステップを書いてみます。

当社でも、AI的なツール(データ分析、顧客対応支援、内部効率化)を導入する中で、「便利だ=安全だ」ではないという感触がありました。

例えば、ある分析ツールで出てきた傾向を鵜呑みにして改善を走らせたところ、後でそのデータが偏っていたことに気づき、手戻りが発生しました。それ以降「どんなデータを使ったか」「この判断はどこまでAI任せか」を現場で共有するようになりました。

この経験をもとに、「導入=完成」ではなく「導入+監視+改善」がガバナンスの本質だと捉えています。

中小企業が取るべき実践ステップ

以下、体力・人材・予算に限りのある中小企業だからこそ、優先しておきたいアクションを順序付きで整理します。

- 現状のAI利用・検討範囲を棚卸す

- 社内で「どこでAIツールを使っているか」などを洗い出します。隠れた用途(たとえば、マーケティングツールの自動化など)も含めるのが重要です。

- 利用状況を“明文化”することで、リスクの所在・管理すべき範囲が見えてきます。

- ガバナンスの基本方針を定める

- 当社ではAIをこういう目的で使い、次の基準を守る!というガイドラインを作ります。例:利用目的、データ取得、説明責任者、定期チェック体制など

- 規模をいきなり大きくせずとも、A4で1枚くらいの文量でもAI運用のルールがあると、ブラッシュアップに活かしやすいと思います。

- 体制・責任の明確化

- 誰がAI導入の判断を行うか、運用・監視を行うかなどをあらかじめ決めます。とりわけ中小企業では兼任が多くなってしまうと思いますが、まずは明確にすることが大切だと思います。

- 定期的にチェックしましょう。必要があれば改訂です。

- データ・ツールの透明性・説明責任を担保する

- 利用しているAIツール・モデルがどんなデータを使っているかなどを共有しておくことも必要と思います。

- セキュリティ・プライバシーは重要です。データ漏洩・不適切な利用がリスクとなります。

- 社員教育・文化づくり

- 技術だけでなくて、このAI、使っていいの?とか、この出力内容で、大丈夫?と現場が疑問を持てる状態をつくりましょう。ガバナンスは人が目視で動く仕組みです。

- 小規模でも「月1回AIツールの振り返りミーティング」「ヒヤリ・ハット共有」などを仕掛けると良いです。

- 改善サイクルを回す

- 導入して終わりではなく、使ってみてどうだったか、出力におかしな傾向はないかを定期的に見直します。

- リスクが見つかったら即時共有して、対応していくことが大切です。

- スケーラビリティと将来対応を見据える

- 当面は小規模でも、AI利用がますます広がることを踏まえて、ガバナンスの基本となるフレームワークがあることで改訂が楽です。

- また、規制・倫理基盤が強まる可能性がありますので、社内体制を整えておくと、規制を追いかける羽目になりにくいです。

アドバイス

- 最初から完璧を目指さず、運用できる最小限の枠組みを作ることをお勧めします。手がつかず放置されるより、小さくても動くガバナンスの方が価値があります。

- 社内で「このAI、どう使った?」「結果どうだった?」と日常会話になるように仕掛けると、浸透が早いと思います。

- ガバナンスは信頼という視点でも捉えると、社内の動機づけが強くなります。

弊社では、AIに関するガバナンス規定を制定しています。もし、お困りの方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。