毎日のように取り上げられているクマ関連のニュース。クマとの距離感が変わってきている今、日常の不安を少しでも減らすために、「何をしておけばいいのか」をまとめてみます。

そもそも、なぜ街中にクマが出るのか?

- 山のエサ(ドングリなど)が不作

- 人里近くまで森や藪が迫っている

- 生ゴミや畑・果樹など「楽なエサ」が住宅地のすぐそばにあることをクマが知った

例えばこのような理由で、クマが「ここに来れば食べ物がある」と学習してしまうと、人里に繰り返し出る“問題個体”になります。クマとの軋轢は、単に頭数だけでなく、人の生活圏にエサを置かないことが重要と、環境省のマニュアルでも強調されています。環境省+1

「出会わない」ための暮らし方

家のまわりで気をつけること

- 生ゴミを屋外に出しっぱなしにしない

- 前日の夜からのごみ出しは極力避ける

- フタ付き・ロック付きのごみストッカーを使う

- 庭の果樹や家庭菜園

- 落ちた果実はその日のうちに回収する

- 食べ残しの野菜やペットフードを外に放置しない

- 隠れ場所をつくらない

- 家の裏手・物置まわりの草や藪を刈る

- 家の周囲にクマが身を隠せる“死角”を減らす

- 夜間の灯り

- 人の出入りがある場所は、センサーライト・玄関灯を活用

こういう小さな積み重ねが、「ここに来てもおいしいものはない」とクマに学習させることにつながります。環境省+1

・・と書き出してみましたが、なかなか個人では全部できないことですので、自治体や国の支援は必要だと思います。参考までに、弊社の事務所がある北海道上川郡下川町では、地面に固定した大きな金網の箱(しかも高床式のような箱)にゴミを入れる集合住宅などがあります。また、自販機の横にリサイクルボックスはありません。もちろんコンビニの前にゴミ箱もありません。これは以前からごく普通の光景なのですが、今となってはクマ対策として有効だと思います。

外を歩くとき・走るときの注意

「何も持っていない」より、準備があると行動に余裕が生まれます。

- 防犯ブザー・ホイッスル

緊急時の合図にも、人の存在を知らせるにも使えます。 - ライト

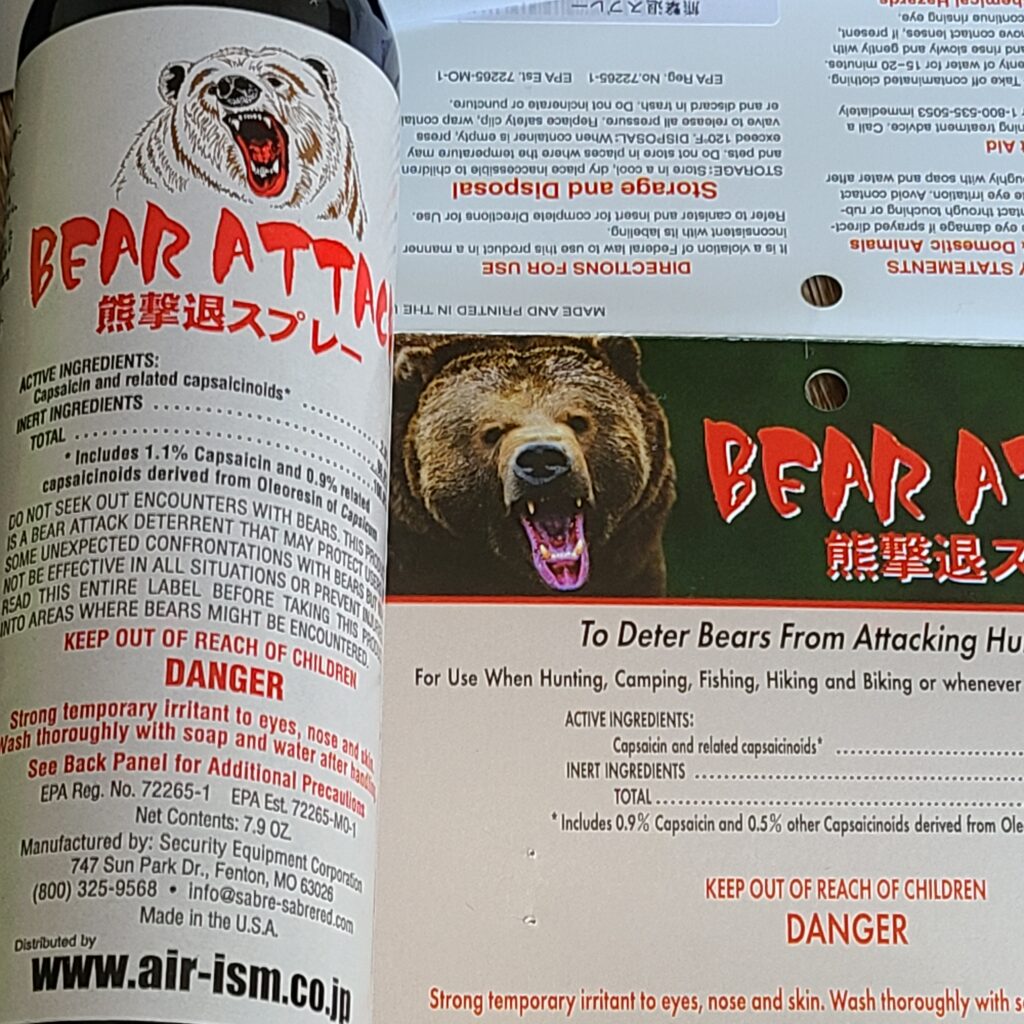

夜間は足元+周囲の確認に。クマだけでなく転倒防止にも。 - クマ撃退スプレー(法律・使い方を守って)

環境省は、唐辛子成分のクマ撃退スプレーが、適切に使えば攻撃を回避できる可能性を高めるとしていますが、万能ではなく、使い方の訓練も必要だとしています。環境省

※スプレーの携行・使用は地域のルールもあるので、購入前に自治体・販売店の説明を確認してください。

私が持っている物も一部紹介しておきます。他にも熊鈴を持っています。最近、クマスプレーは価格が高騰しているようですが、ケチらないほうが良いと思います。

万一、クマを見かけたときの行動

A. 遠くにクマが見えた(数十〜100m以上)

- 近寄らない・撮影や観察のために距離を詰めない。

- エサ(食べ物・ゴミ)を絶対に与えない。

- 落ち着いて静かにその場を離れる。

- 安全な場所から、市町村や警察に連絡する(「〇〇時ごろ、××の近くで見た」程度でもOK)。環境省+1

B. 近めの距離(数十メートル)でばったり会った

自治体の注意喚起は、おおむね次の点で一致しています。pref.miyagi.jp+1

- 大声で叫ばない・石を投げない

→ クマを興奮させ、攻撃を誘う可能性があります。 - クマに背中を向けず、ゆっくり後ずさりする

→ 走って逃げると、追いかける本能を刺激してしまうためNG。 - 子どもが一緒なら、大人の後ろに隠す・抱き寄せる

→ バラバラに逃げない。

クマが立ち上がったからといって、いきなり攻撃してくるとは限りません。嗅ぎながら様子を見ていることも多いとされており、その場で騒がず距離をとることが大切と説明されています。環境省+1

C. 家の庭・玄関先にいるのを見た

- 外に出て追い払おうとしない

- すぐに家の中に入り、窓やドアを閉める

- 可能なら窓からクマの位置を確認しつつ、自治体・警察に通報

北海道庁も「人里周辺でヒグマを目撃したときは、市町村役場または警察へ連絡を」と案内しています。北海道庁

D. 親子グマ・子グマを見たとき

- 「かわいい」と近づくのは絶対にNG。たぶんこれはもうないと願いたいです。

- 子グマのそばにはほぼ確実に母グマがいます。参考までに、イノシシも同じです。

- 母グマは子どもを守ろうとして、非常に攻撃的になります。

→ すぐに静かにその場を離れ、距離を取ってから通報を。pref.miyagi.jp+1

E. もし攻撃されてしまったら

環境省の資料でも「完全に安全な対処法はない」としつつ、致命傷を減らすためのポイントとして、

- 顔面・頭部を守るように腕で覆い、伏せることでダメージを減らす

といった行動が紹介されています。環境省

情報との付き合い方と、心の守り方

クマ関連のニュースやSNS動画が大量に流れていますが、中には誤情報や別地域の映像が混じって不安だけが増幅されるケースもあります。

情報源は「公式」をベースに

- お住まいの自治体・都道府県の

- 防災メール

- 公式サイトのクマ出没ページ

- 環境省のクマ情報ページ

こうした「公式情報」を軸に、出没状況をチェックするのがおすすめです。環境省サイトには、出没件数や各都道府県の情報提供サイトへのリンクもまとめられています。環境省+1

「できることリスト」を作っておく

不安をゼロにするのは難しいですが、

- 家のまわりのチェック(ゴミ・果樹・藪)

- 日常ルートの見直し

- 防犯ブザーやライトの準備

- 家族で「クマを見たときの行動」を共有

など、自分でコントロールできる行動をリスト化しておくと、「完全には防げなくても、やれることはやっている」という安心感につながるのではないかと思います。一番の対策は「クマを引き寄せない」「出会わない」生活環境づくりです。それでも出会ってしまったら「近づかない・騒がない・背中を見せて走らない」

不安を煽る情報ではなく、自治体・環境省などの公式情報をベースにしましょう。「いつ目の前に現れるかも…」という緊張はつらいですが、知識と準備で、かなりリスクは下げられるのではにないかと思います。

野生動物からの被害を未然に防ぐため、目撃・痕跡情報をわかりやすく掲載し、住民・観光客などに向けて注意喚起する『アニマルアラート』の導入を、自治体様向けに募集しています。

⇒『アニマルアラート』の詳細はこちら