クマによる人的被害が全国で相次ぐ中、SNS上では生成AIで作られた「偽のクマ動画」が拡散している――そんなニュースを目にしました。沖縄タイムス+プラス+1

被害の深刻さを伝えるはずの映像の世界に、「フェイク」が平然と紛れ込んでいる。その事実に、私は正直なところ、恐怖よりも先に 強い違和感と虚しさ を覚えます。

「本物っぽい嘘」がタイムラインを埋め尽くす

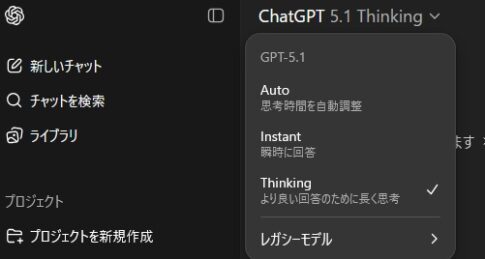

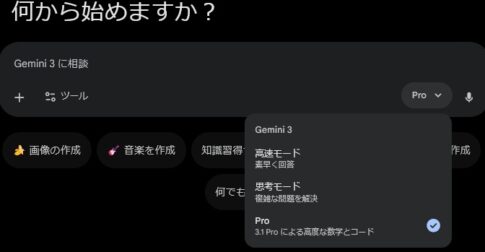

報道によると、メガソーラーのパネルをクマが次々となぎ倒していく動画など、生成AIで作られたとみられる映像がTikTokやYouTubeで数多く投稿されているといいます。中には、OpenAIの生成AI「Sora」で制作したことを示す透かしが入ったものまであるそうです。沖縄タイムス+プラス

また、クマが犬をくわえて走り去る動画では、コメント欄に「AIじゃないか」という指摘と同時に、

「何でこんなの撮影できたんだろう」

「犬は無事だったのかな」

と、本物の出来事として心配する声 も多く寄せられていたといいます。

ここに、この問題の根深さが表れていると感じました。

「よく見れば不自然」だとしても、短い動画が次々と流れてくるSNSの画面の中では、私たちはいちいち立ち止まって検証しません。忙しい日常の合間に、なんとなく流し見して、「怖い」「ひどい」と感情だけ受け取ってスクロールしてしまう。その積み重ねが、「本物っぽい嘘」に命を与えてしまいます。

被害者がいる現実に、嘘の映像を重ねる残酷さ

クマ被害は「ネタ」でも「コンテンツ」でもありません。実際に命を落とした人、後遺症に苦しむ人、毎日不安の中で暮らしている地域の人たちがいます。

その現実の上に、再生回数やバズを狙った「偽動画」が乗っかっていく。

これは、ただの情報リテラシーの問題を超えて、被害者と現場への二次加害 に近いものだと感じます。

- 「こんな危険だから山に近づくな」という恐怖を必要以上に煽る

- 現場を知らない人が、誤ったイメージで地域や職員を責める

- 行政や専門家の冷静な発信が、派手な偽動画にかき消されていく

本来、私たちが向き合うべきは「実際に起きている被害」と「どう命を守るか」という現実の課題です。ところが、偽動画が増えることで、議論の土台そのものがぐらついてしまう危うさがあります。

「見抜ける人だけが生き残る」社会にしてはいけない

インターネット上の情報を検証している日本ファクトチェックセンターの編集長は、「今はAIで簡単に作れる。事実として受け取ってしまう恐れがある」と警鐘を鳴らしています。沖縄タイムス+プラス+1

このコメントを読んで感じたのは、

「リテラシーの高い一部の人だけが見抜ければいい」という話ではない ということです。

- 疲れているとき

- 子どもがなんとなく見ているとき

- ニュースと娯楽動画が隣り合わせに流れてくるとき

そんな環境の中で、「偽物を見抜けなかったあなたが悪い」と切り捨ててしまったら、多くの人が情報空間からこぼれ落ちます。必要なのは、

- フェイクを作らないルール

- 拡散を煽らないプラットフォームの設計

- 「おかしい」と気づいた人が声を上げやすい空気

といった 社会側の仕組み です。個人の注意力だけに責任を押し付けるのは、あまりにも乱暴です。

私たちにできる「小さなブレーキ」

とはいえ、SNSを使う一人ひとりとして、完全に他人事でもいられません。ニュースを読んで、自分自身に言い聞かせたいと思ったポイントがいくつかあります。

- 感情が強く揺れた動画ほど、一拍おく

「怖い」「ありえない」と感じた瞬間こそ、シェアボタンに指を伸ばす前に深呼吸する。 - 出どころと文脈を確認する習慣をつける

動画単体ではなく、「誰が」「どんな文脈で」出しているのかを見る。ニュースなのか個人の投稿なのか、せめてそこだけでも意識する。 - “断言”している情報ほど距離をとる

「絶対にこうだ」「これが真実だ」といった言い方をしているコンテンツは、いったん斜めから見る。 - 子どもや高齢の家族と、一度この話題を共有する

フェイク動画のニュースそのものを話題にして、「こういうこともあるらしいよ」と会話をしておく。予防接種のようなものだと思っています。

生成AIの「すごさ」を、どこに使うのか

生成AIの技術自体は、映像制作や教育、防災シミュレーションなど、社会の役に立つ場面もたくさんあります。問題は、その力を「人の不安や好奇心を食い物にするため」に使ってしまうこと です。

クマ被害のように、本当に命がかかっているテーマにフェイクを紛れ込ませることは、「技術の悪用」という一言では片付けられない重さがあります。

今回のニュースを読んで、私はあらためて、

- 「バズるかどうか」ではなく

- 「誰を守り、誰を傷つける情報か」

という視点で情報を見直したいと思いました。

現場を見ないまま、怒りだけが増幅されないように

クマ被害そのものへの不安や怒りは、決して軽く扱えるものではありません。だからこそ、そこに「偽動画」というノイズが重なることで、私たちの感情だけが不必要にかき乱され、肝心の議論から遠ざかってしまう危険性があります。YouTube

本当に必要なのは、この3つなのかもしれません。

- 現場の声に耳を傾けること

- データや専門家の知見をもとに対策を考えること

- SNSで見た一つの動画だけで、決めつけないこと。決めつけたまま人に拡散しないこと。

「クマ被害、SNSで偽動画が拡散している」というニュースは、単なる“デジタルの話題”ではなく、私たちがどんな現実を信じ、どんな行動を選ぶのか を問うニュースだと感じています。みなさんも、普段いろいろな動画を見ているかと思いますが、どうか気を付けてください。