この秋、Yahoo! JAPANが生成AIでニュース要約や買い物相談を始めました。検索が「探す」から「一緒に考える」へ・・となり生活者にどんなメリットがあるのか考えてみました。

もはや世間の流れ?

1)ニュース要約の本格化(ヤフーアプリ)

- アプリ内で、生成AIがニュースの要点を3行で表示。関連質問にも対話で回答(専門用語の補足:生成AI=大量の文章を学んだAIが文章を作る仕組み)するようになりました。

- 個人の興味に沿って見出しや並びを調整。自分専用の画面に近づきます。

2)買い物相談の自動化(Yahoo!検索)

- キーワードではなく用途と条件(例:通勤用・3万円台・軽い)を伝えると、比較の観点(重さ、電池、保証など)と候補が返ってくる仕組み。

- 価格比較やレビューの読み解きをAIが下支えする感じです。判断の初期的な負荷(最初に何を見ればいいか迷う時間)を削ってくれます。

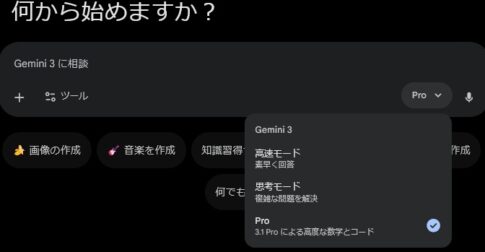

3)世界の流れとの呼応

- GoogleもAIモードを段階的に拡大しています。要約中心の検索が当たり前になりつつありますので、日本でも同様の体験が日常に入り始めましたという感じでしょうか。

生活でのメリット

- 時間短縮:長いレビュー記事を全部読まずに、要点から深掘りの順で進められます。

- 言語化の後押し:用途を話すだけで比較を提示してもらえます。初心者でも見るべきポイントがわかるようになりました。

- 買い物の後悔が減る可能性:条件に合う候補が理由を付けて提示してくれるようになればなるほど、衝動買いが減る・・・かも(笑)

気をつけたいこと

出典の透明性:要約や推薦の根拠(どの情報を見たのか)を必ず確認しましょう。AIの文章はそれらしく見えるので、ハルシネーションもリスクとして覚えておきましょう。

宣伝と中立性:ショッピング領域は広告との線引きが重要です。広告表示の明示とランキングの根拠に目を配りましょう。

個人化の偏り:興味が偏ると視野が狭くなるフィルターバブルが起きます。ときどき無作為に他の選択も覗くのが健康的です。ただ、あれもこれも見ると衝動買いに走ってしまうかも・・。

プライバシー:好み・購入履歴がどの目的で使われるかを設定画面で確認。拒否設定が用意されているかチェックしておいたほうが良いでしょう。

買い物も決めるのは人

AI要約と買い物アシスタントは、決める前の“くらげ状態”(情報が多すぎて形にならない時間)を短くします。ただ、最後の一押しは人です。

- AIの提案は「こんなのはいかがですか?」という最初の提案と同じ:そのまま買うことなく、根拠を2つ以上確認してから決めたほうが間違いなさそうです。

- 比較をログ化:AIが出した観点(重さ/保証など)を残し、後から吟味するのはアリ。

つまるところ、なぜそれを選んだか?を言葉にしてみると、案外と買い物は失敗しないのではないかと思います(届いてからサイズが合わなかったり・・とかはあると思いますが)。AIは間違いのない回答をしてくれるとは限らないので、前述の“言葉にすること”を手伝う道具ということで良いのではないでしょうか。

AI活用に悩む経営者・マネージャーの方へ。Web制作の現場を知る、元アートディレクター・営業の視点で、AIの活用方法についてサポートします。

⇒生成AIセミナー・個別相談はこちら