生成AIは、ツール選びよりも先に、どの部分をAIにお願いするかを決めると迷いません。私は仕事でも私生活でも複数の生成AIを使っていますが、小さな習慣がスキルセットを高めるものだと思っています。今回は、今日から試せて、失敗しても痛くなさそうなやり方を書いてみます。

最近の傾向:敷居としては低くなっている

標準アプリにAIが同梱:WordやExcelのような“いつもの”アプリにAIが入る流れがあります。Microsoft Copilotはその代表例ですね。インストールや設定の壁が下がり、はじめての一歩がとても手軽です。

使い方は“短時間×頻回”が向く:研究や各社の導入事例では、小さなタスクを素早く回すと効果が出やすいという傾向があります。AIに丸投げするよりも、人が仕上げる前提で積み上げてていくと安全というわけです。ただし、AIが賢くなってきているからと言って、すべてが正確な情報だと鵜呑みにしないように、きちんと確認しながら仕上げていきましょう。

公開物には軽い注意:ブログやSNSに出す文章・画像は、出典の明記や事実確認を意識しましょう。個人利用でもネットに公開する時点で“世に出る作品”になります。

小さく素早く回すコツ

1) 「読む」を速くする

- 要約3段活用:

- 超要約(1文)…ページの主張を1文でまとめます。

- 要点5つ…数字・日付・主語を含める指定で明確化します。

- 疑問リスト…「この内容の弱点は?」と問いを作ってもらいます。

- ながら読み:移動中は音声で要約を聞きます。理解が浅い部分だけ本文に戻って読みます。

2) 「書く」を早める(0→1の下書き)

- 空のドキュメントをAIで穴埋め:例えば、見出しだけ自分で用意して、各見出しの箇条書き3点を出してもらいます。あとは自分の言葉で上書きします。

- メール/報告は骨組み先行:

- 目的/背景/お願い/締め切り の4つの項目だけを指示します。

- 口調は「丁寧だけどフラット」などと毎回書くとブレません。

3) 「考える」を助ける

- 逆仮説プロンプト:あえて「この案が失敗する理由を5つ」→対策もセットで出します。

- 比較表の自動生成:条件(価格・納期・サポート)を表で出してもらい、最後は自分で優先順位をつけておきます。

4) 生活の“ついで使い”

- 家事・買い物:献立→買い物リスト化。代替案(在庫がないとき)も一緒にメモっておきます。

- 学び:知らない用語は“小学生向けに説明”と付けて聞きます。意外と速く理解できてしまうと思います。

5) リスクの低い練習

- 趣味のガイド:旅行計画・マラソン練習など、自分ごとでプロンプトを育てていこうと取り組んでみると精度が上がるというか、上げるコツが掴めてきます。

私の実感

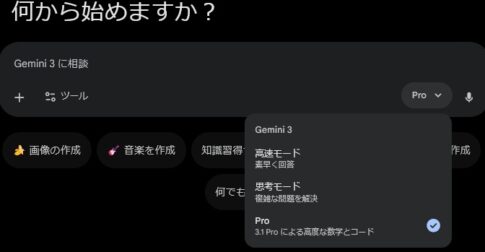

ツールは複数を使っていきましょう。役割はそれぞれに与えるのはアリ:

- 用途で使い分けると迷いが減ります。

- 生成のズレ(ハルシネーションなど)はあって当然だと念頭に置いておく。失敗を避けようとするよりも、見つけて早く直すほうが前に進みます。

- 最後は自分の声:AIの文章に自分の比喩や体験を1つ足すと、読み手への伝わり方が変わってきます。

小さく回すためのプロンプト(例)

要約:この記事の主張を1文→要点5つ→弱点3つを日本語で。数字・日付・主語を残して。

下書き:見出しA/B/Cを前提に、各見出しの箇条書き3点と例を出してください。口調は丁寧でフラットでお願いします。

比較:A案/B案/C案を、価格/納期/手間/後悔しにくさで5段階評価し、最後に選び方の観点を箇条書きでお願いします。

ブラッシュアップ:この文章を、冗長表現を削って読みやすく整えてください。ただし、固有名詞は変えないでください。

初心者への注意点

出典を書く:たとえば記載している数字はどこから?を一言メモ。

個人情報は入れない:基本的にはマスキング(例:XXXX-1234)をすればOKです。

生成画像はオリジナルで:有名キャラやロゴは避ける。抽象表現が無難で安全です。

あくまでAIは道具です。頼りすぎないようにして、最後は自分の声で締めましょう。

AI活用に悩む経営者・マネージャーの方へ。Web制作の現場を知る、元アートディレクター・営業の視点で、AIの活用方法についてサポートします。

⇒生成AIセミナー・個別相談はこちら